Journée R&T Cognition 28 janvier 2025

Événement organisé par l’Institut Carnot Cognition

Journée R&T Cognition

Le 28 janvier 2025 s’est tenu la 3ème édition de la Journée R&T Cognition, salon dédié aux technologies cognitives pour les entreprises, au Newcap Event Center à Paris 15e.

Tous les deux ans, l’Institut Carnot Cognition organise la journée R&T Cognition, événement destiné aux entreprises et industriels et où les chercheurs et les laboratoires exposent leurs recherches et dernières innovations.

Elle constitue, ainsi, un carrefour unique de rencontres entre les acteurs du monde socio-économique et la recherche en sciences et technologies cognitives

Cette édition a rassemblé plus de 30 stands de démonstration de technologies cognitives répartis en 3 espaces : « Langage et Cognition », « Technologies d’Augmentation Cognitives », « Évaluations comportementales cognitives & IA » et un espace « Start-up et Partenaires ».

Cette journée a une nouvelle fois été une démonstration de force unique d’un salon R&T consacré à la cognition, sans équivalent à l’échelle mondiale.

Les conférences de l'édition 2025

Introduction à la journée R&T Cognition – Célestin Sedogbo, directeur de l’Institut Carnot Cognition

Session 1 – Transition écologique

Annamaria Lammel, Laboratoire Paragraphe : Perception du changement climatique, processus décisionnels et stratégies d’adaptation : perspectives issues des derniers rapports du GIEC.

Lucia Bosone, LaPEA : Changement comportemental en faveur de la soutenabilité environnementale : entre risque perçu, croyances d’efficacité et visions de la société future.

Oscar Navarro, Laboratoire CHROME : Le rôle de la connexion à la Nature dans la transition écologique.

Table ronde avec Annamaria Lammel, Lucia Bosone, Oscar Navarro et Mohamed Senhadji (Engie)

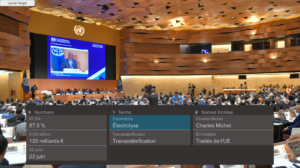

Session 2 – Interface Humain-Machine et Technologie Numérique

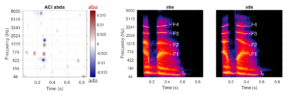

- Mike Salomone, LPNC : Caractérisation des états cognitifs dans les interactions avec un système automatisé : intérêts pour le monitoring et la conception des systèmes.

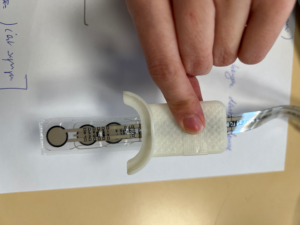

- Céline Jost, CHArt : La multisensorialité dans des outils de rééducation.

- François Garnier, EnsadLab et Nicolas Garcelon, Institut Imagine : Dr Cloud, un outil de réalité virtuelle pour stimuler la recherche d’hypothèse en maladie génétique.

- Table ronde avec Mike Salomone, Céline Jost, François Garnier, Nicolas Garcelon et Marc Yvon (IBM)

Forum du partenariat

- Table ronde avec Fabrice Ruiz (ClinSearch), Stéphane Buffat (Lab GIE Stellantis-Renault), Christophe Stern (Stern Tech) et Jean-Denis Muller (Le réseau des Carnot)

Session 3 – Langage et robotique sociale et d’assistance

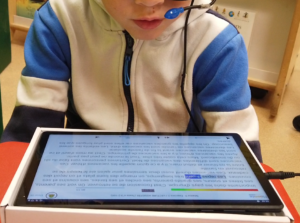

- Didier Schwab, LIB : Grands modèles de langue multimodaux (texte, oral, pictographiques) en français pour la Communication Alternative et Augmentée.

- Nathan Rocher, IRIT : DroneBuddy : Drone Compagnon pour personnes avec déficience visuelle.

- Ouriel Grynszpan, LISN : Les technologies numériques pour l’autisme : potentiel et besoin de preuves.

- Table ronde avec Didier Schwab, Nathan Rocher, Ouriel Grynszpan et Franck Tarpin-Bernard (Humans Matter)

Les vidéos des conférences et de certaines des démonstrations sont disponibles sur notre chaine Youtube.

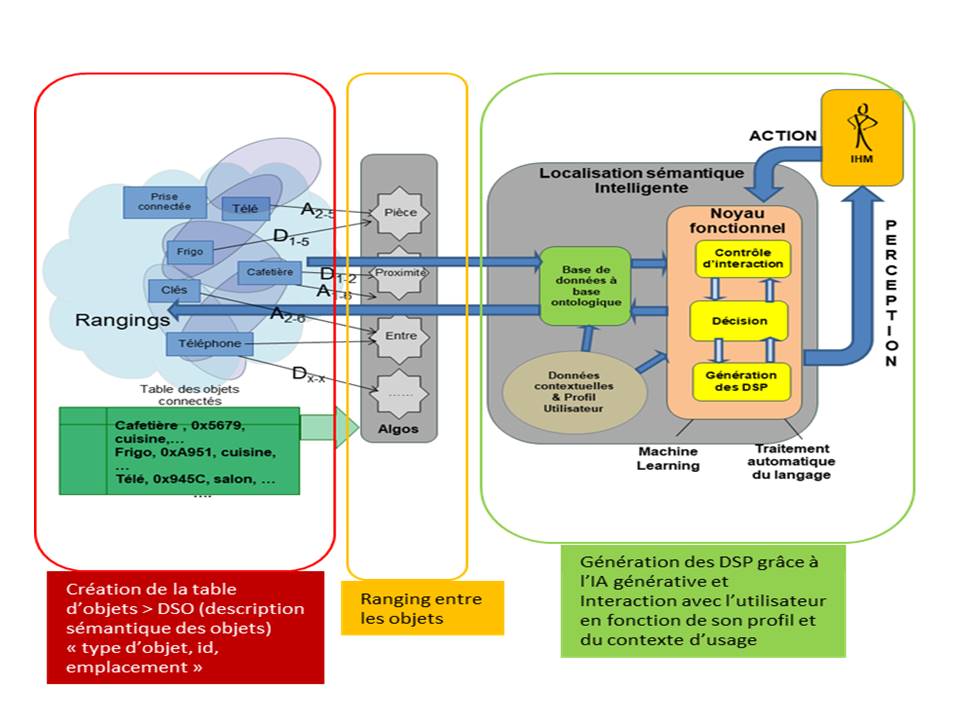

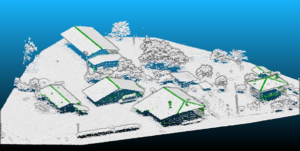

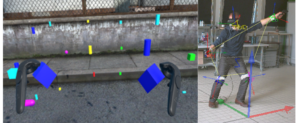

LODYSEI - Localisation Dynamique, Sémantique et Intelligente

Mémoire

Perception

Handicap

Santé et e-santé

Interface Humain-Machine

Mathématique et modélisation

La localisation des objets connectés « indoor » doit répondre à des besoins importants pour une large gamme d’utilisateurs et dans le cadre de nombreux contextes d’usage : les personnes âgées et/ou en situation de handicap pour le maintien de leur autonomie, dans les espaces de travail, dans l’industrie, le commerce, etc. Dans tous ces domaines, aider à retrouver un objet dans l’environnement de manière intuitive/intelligible/mémorisable, devrait permettre d’augmenter la productivité, la sécurité, l’autonomie et le confort des utilisateurs. Elle devrait également permettre de faire émerger de nouveaux usages.

Les démonstrations de l'édition 2025

Mémoire Perception Handicap Santé et e-santé Interface Humain-Machine Mathématique et modélisation

Perception

Handicap

Santé et e-santé

Évaluation comportementale

Motricité

Santé et e-santé

Mathématique et modélisation

Solutions industrielle

Intelligence Artificielle

Mathématique et modélisation

Cognition sociale

Émotion

Technologie de l’information et de la communication

Interface Humain-Machine

Émotion

Motricité

Education et formation

Santé et e-santé

Exercices

Cognition sociale

Santé et e-santé

Technologie de l’information et de la communication

Ergonomie

Réalité virtuelle

Cognition sociale

Langage

Technologie de l’information et de la communication

Médias

Motricité

Santé et e-santé

Évaluation comportementale

Interface Humain-Machine

Langage

Handicap

Santé et e-santé

Évaluation comportementale

Remédiation

Langage

Sciences

Santé et e-santé

Intelligence Artificielle

Langage

Cognition sociale

Intelligence Artificielle

Langage

Cognition sociale

Mathématique et modélisation

Langage

Médias

Intelligence Artificielle

Langage

Apprentissage et développement

Technologie de l’information et de la communication

Intelligence Artificielle

Réalité virtuelle

Cognition sociale

Santé et e-santé

Intelligence Artificielle

Robotique

Cognition sociale

Santé et e-santé

Loisirs et sports

Réalité virtuelle

Cognition sociale

Langage

Santé et e-santé

Solutions industrielles

Intelligence Artificielle

Motricité

Santé et e-santé

Loisirs et sports

Handicap

Évaluation comportementale

Langage Santé et e-santé Intelligence Artificielle

Technologie de l’information et de la communication Mathématique et modélisation

Apprentissage et développement Perception Éducation et formation Environnement Réalité virtuelle

Motricité Perception Éducation et formation Réalité virtuelle

Motricité Loisirs et sports Santé et e-santé Mathématique et modélisation

Langage Perception Handicap Santé et e-santé Évaluation comportementale Mathématique et modélisation

Langage Handicap Simulation Mathématique et modélisation

Apprentissage et développement Langage Education et formation

Apprentissage et développement Loisirs et sports Jeux

Apprentissage et développement Réalité virtuelle

Apprentissage et développement Langage Mémoire Éducation et formation Jeux

Apprentissage et développement Langage Éducation et formation Jeux

Cognition sociale Émotion Langage Motricité Transverse Évaluation comportementale